LEDは、紫外から赤外まで、様々な種類の色があります。

白色LEDも、分光分布をみると、様々な波長の光がそれぞれの強度を持っており、

人は、これらの波長が合成された色を感じています。

発光しているLEDの分光分布はどのようにして測定するのでしょうか?

回折格子とCCDやCMOSのラインセンサを用いて分光器を作成し、この分光器

で分光分布を測定します。

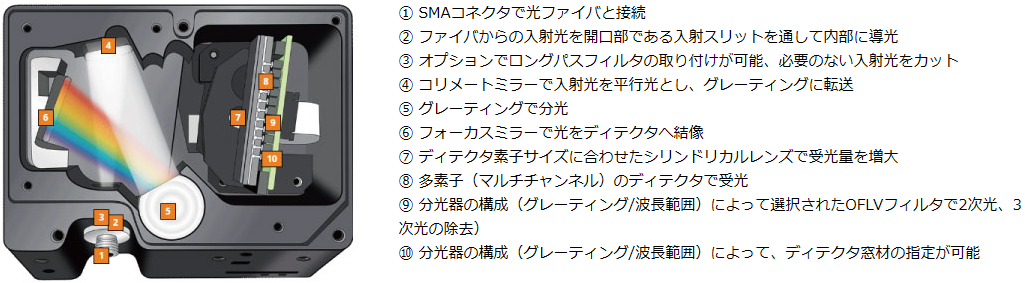

以下の分光器の構成図は、米国オーシャンオプティクス社の代理店であるオーシャン

フォトニクス社のホームページからコピーさせていただいた画像です。

分光器構成図

グレーティングは回折格子のことです。

ディテクタはCCDやCMOSラインセンサのことです。

2次光、3次光の除去フィルタは、例えばリニア可変バンドパスフィルタのようなものです。

LVBPF

シリンドリカルレンズはラインセンサに集光するため、センサ方向に長いかまぼこ型をしてい

ます。

右側がセンサの上にシリンドリカルレンズを搭載したものです。

分光器構成図の説明にある通り、SMAコネクタを通して分光器内に導光された光は、多素子の

ディテクタに集光され、素子毎に電圧として出力されます。

各素子は分散された各波長に対応していますので、波長に対応した光の強さが得られます。

これにより分光分布が得られます。

分光器内ではディテクタの出力はCPUで処理を行い、USB I/FでPCに転送されます。

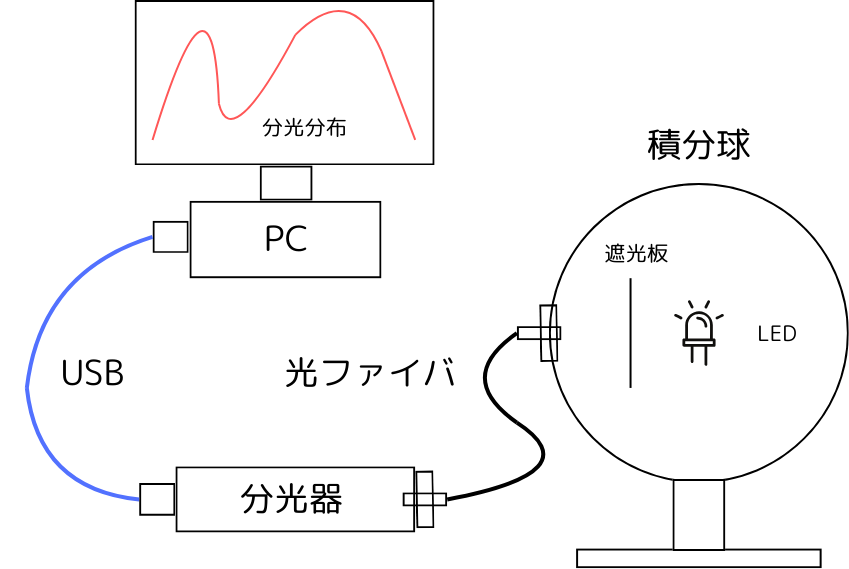

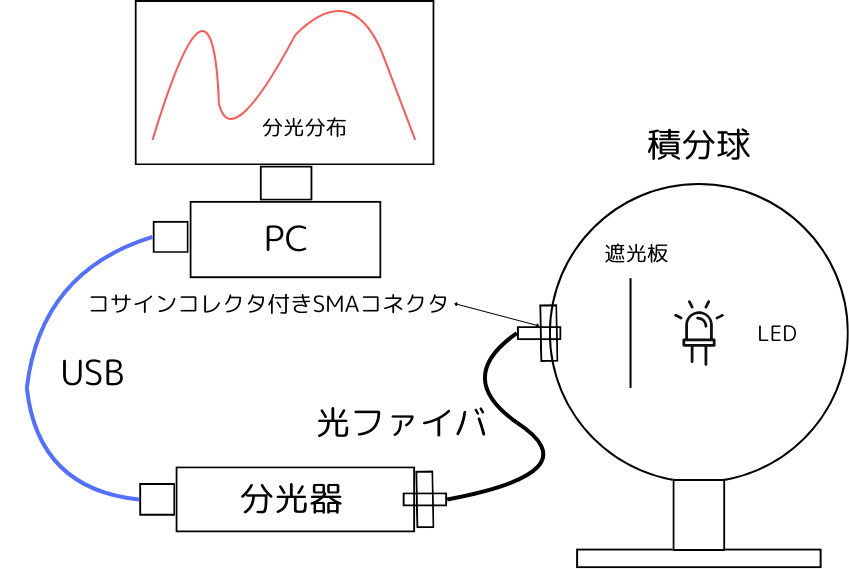

一連の内容をブロックにまとめると以下のようになります。

分光測定システム図

積分球は内面に高反射率の反射材を塗布した球体です。大きさは、用途により、

直径数センチから数メートルのものがあります。

積分球の中でLEDを点灯させると、内面で反射を繰り返し、内面が均一な明るさに

なります。この内面に、光ファイバの先端を設置すると、LEDが発光した光を分光器

へ導光することができます。ただし、光ファイバの先端はLEDからの直接の光を受け

ないようにしないと、正しい測定ができません。そのために、光ファイバとLEDの間

には、積分球と同じ反射材を塗布した遮光板を設置し、均一な光を導光するようにし

ます。

分光器の校正

[波長校正]

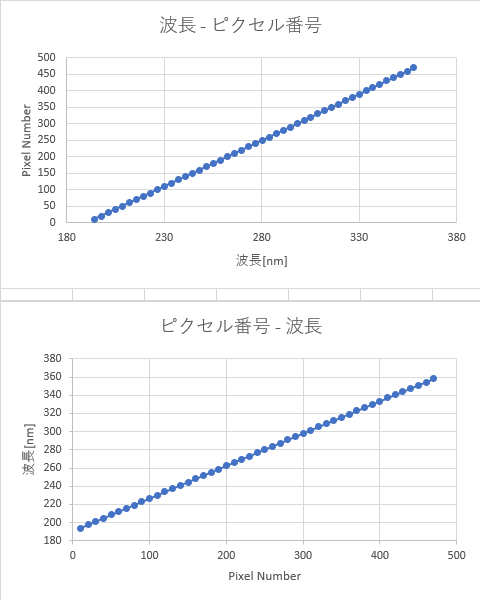

分光分布をグラフ表示した時の横(波長)方向に相当する校正です。

波長校正用光源を用いて、光源の輝線がセンサの何番目のピクセルに対応するかを

分光器で実際に測定します。分光器の仕様である波長範囲内の数種類の輝線を測定し、

それぞれの輝線とピクセルを対応させます。

具体的には、上記既知の波長を持つ光源を用いて分光器で測定した値と、既知の波長

との間に多項式の関係があると仮定し、その多項式の係数を線形回帰で求めます。

波長既知の光源(水銀、アルゴンランプ等)を用いて、分光器で測定された分光分布

上のピーク位置のピクセルを特定します。

測定されたピーク位置のピクセル番号を独立変数、対応する既知の波長を従属変数

として設定します。

従属変数が3次の多項式で表されると仮定し、以下の数式モデルを設定します。

![]()

λp : 波長

Pn : 分光器のセンサのPixel番号

C0、C1、C2、C3 :回帰係数

上記多項式モデルを線形回帰で解き、回帰係数をを決定します。

決定された回帰係数を用いて、分光器で測定された任意のPixel番号から対応する

波長を推定することができます。

水銀、アルゴンランプの分光分布から特定の輝線のPixel番号(P1, P2, P3, ・・・)

と既知の波長(λ1,λ2,λ3,・・・)を測定します。これらのデータを上記数式モデルに

あてはめると以下のようになります。

![]()

![]()

![]()

・・・

これらからC0、C1、C2、C3を求めると下記の式が得られます。

![]()

以上でPixel番号に対応する波長を計算することができるようになりました。

水銀、アルゴンランプを用いて実際に輝線のピークと波長の関係を読み取り、

上式で計算しグラフにしたものを示します。

[感度校正]

分光分布をグラフ表示した時の縦(光強度)方向に相当する校正です。

分光放射束[W/nm]が値付けされた光源を実際に測定し、分光器のA/Dデータと分光

放射束を対応付けします。これにより、被測定試料のランプやLEDの分光放射束[W/nm]

分布が得られます。

分光放射束標準ランプの具体例です。

https://www.labsphere.com/product/calibrated-spectral-flux-standards/

[感度校正の具体的な方法]

下記「分光システム測定図2」の系を用います。前記「分光システム測定図」とは

積分球壁面の光ファイバコネクタが「コサインコレクタ付SMAコネクタ」になっている

部分が異なるだけです。

分光システム測定図2

感度校正は波長校正と異なり、「分光測定システム」の系全体を校正します。

初めに、LEDの代わりに「分光放射束標準ランプ」の分光分布(Rs(λ))を測定します。

次に「分光放射束標準ランプ」を被測定LEDに交換(電源含む)して分光分布(Rt(λ))

を測定します。

それぞれの測定データをRs(λ)、Rt(λ)とします。

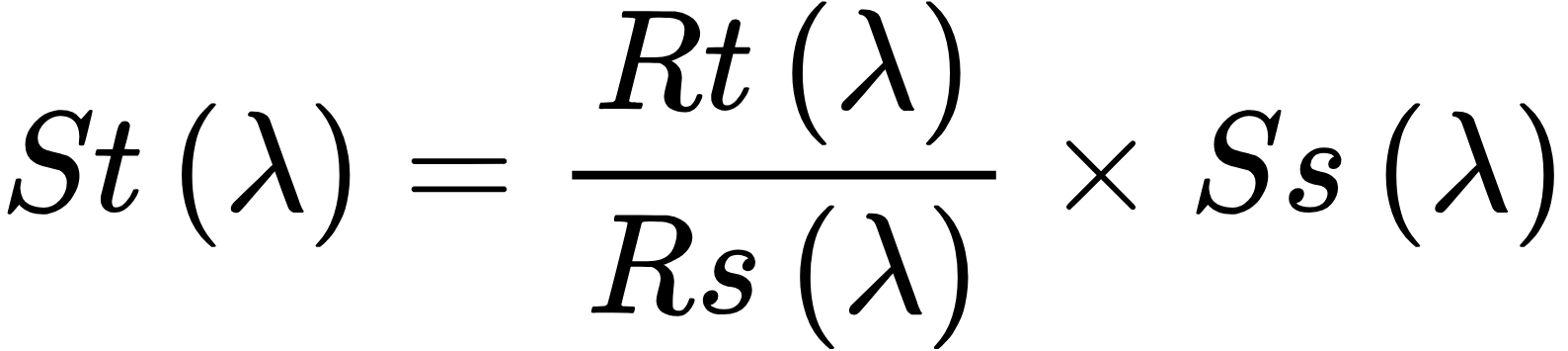

また、分光放射束標準ランプに値付けされているデータをSs(λ)、求める被測定LED

の分光放射束をSt(λ)とすると、St(λ)は以下のように計算されます。

・・・➀

・・・➀

Ss(λ)の単位が[W/nm]であれば、St(λ)も[W/nm]となります。

この校正で、被測定LEDの分光放射束[W/nm]による分光分布データが得られます。

このデータは被測定LEDが放射するすべて(計測可能な波長範囲の)のエネルギーの波長

毎のデータです。

被測定LEDを積分球の中央で点灯させたとき、積分球内壁の分光放射照度[W/(nm・㎡)]は

、分光放射束[W/nm]データを積分球の内壁の表面積で除算すれば求められます。

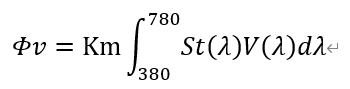

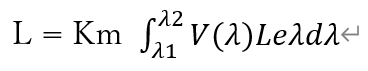

LEDの全光束Φv[lm]は以下の計算式で求められます。

・・・②

・・・②

ここで

St(λ):LEDの分光放射束[W/nm]

V(λ):分光視感効率(標準比視感度)

Km:変換係数:683[lm/W]

②は分光分布がSt(λ)の放射束[W]を目で見た時の明るさ(光束[lm])に変換します。

物理量を測光量に変換しています。

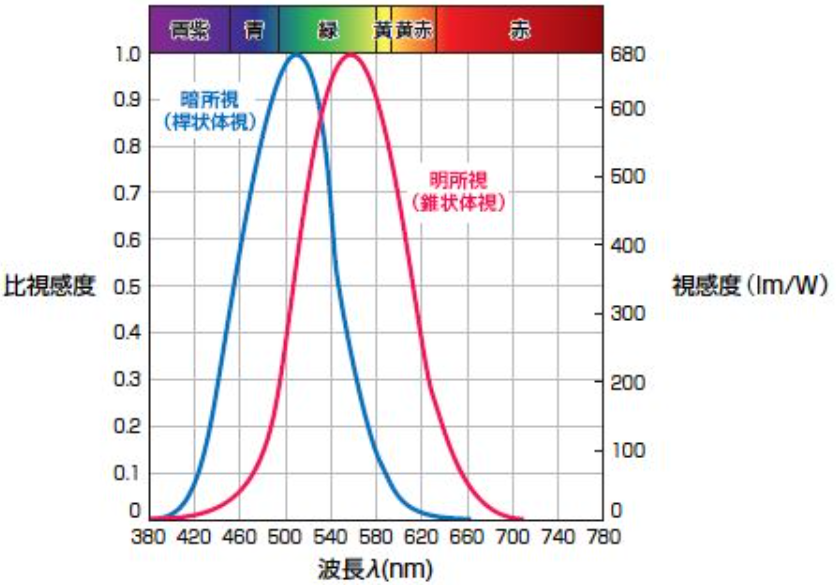

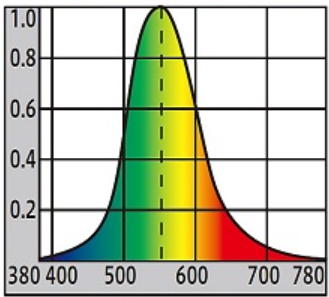

V(λ)は波長毎の人の目の感度を表すグラフで、最大感度555[nm]の波長の感度を1として

規格化されています。以下のような曲線です。

分光視感効率

波長[nm]

380[nm]~780[nm]は可視光の範囲で、人が感じる明るさを評価するにはSt(λ)のうちの

この範囲のみを考慮すればよいため、②の計算を行っています。

V(λ)は色の異なる光の明るさを評価します。

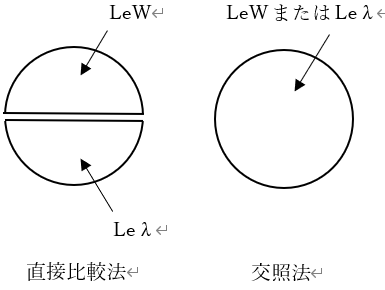

この感度曲線を求めるために、以下のような直接比較法や交照法が用いられました。

直接比較法は二分視野を用い、一方に白色光LeWを、他方にテスト刺激Leλを置き、

明るさを合わせます。観測者は何らかの色を持つテスト刺激と白色の参照光を見比べ

色の差に気を取られないようにしながら、明るさだけに注目して、上下が等しくなる

ようにテスト刺激のエネルギーを調節します。

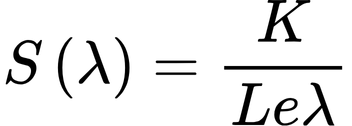

波長の異なる多くのテスト刺激についてこの操作を行うと、明るさの分光感度S(λ)

が得られます。参照光に合わせられたテスト刺激の強さを放射輝度Leλとすると、

分光感度S(λ)は、感度が高いほど少ない放射輝度で参照光に合わせられるため、Leλ

の逆数に比例します。比例定数をKとしますとS(λ)は以下のようになります。

直接比較法による測定結果は個人差が大きいため、交照法でテストが行われました。

参照光とテスト刺激を交互に同位置に表示し、ちらつきが最小となるLeλを求めます。

参照光とテスト刺激の明るさが等しいときにちらつきが最も小さくなるとの仮定を

してテストを行っていますが、色の差に悩まされることが少なく、直接比較法に比べて

個人差が少なくなりました。

これらやその他の方法により求めたS(λ)を基にCIE(国際照明委員会)によって定

められたものが標準比視感度(分光視感効率)V(λ)です。

V(λ)は光の強さを表す物理量(放射量)を人の目が感じる強さ(測光量)に変換する

基本的な関数です。

単色光λの放射輝度Leλを輝度Lλに変換するには以下の演算を行えばよく、

Lλ = Km V(λ)Leλ

光が単色光でなく分光エネルギー分布を持っている場合は以下の演算により求める

ことができます。

これにより、分光エネルギー分布全体の輝度 L が得られます。

Kmは最大視感度で、683[L/W]と定められています。

V(λ)は明所視(明るい場所)での定義で、555[nm]付近の光を最も強く感じますが、

暗い場所(暗所視)では507[nm]付近に感度のピークを持っています。

両者を比較すると以下のようなグラフになります。