RGB表色系を用いれば色を三刺激値で表現できます。しかしながらこの表色系には

欠点があり、特に次の2点が問題になります。

1.負の三刺激値がある。

2.輝度を表現する場合、以下の式で変換する必要がある。

Lc = R + 4.5907G + 0.0601B ・・・RGB表色系の(2.4)

これらの点を解決するためにXYZ表色系が制定されました。

1.の問題を解決するために、図のスペクトル軌跡をすべて含む3角形の頂点に色度

座標を持つような原刺激(X)(Y)(Z)を用いました。しかしこのような色刺激は実際には

存在しないため虚色と呼ばれます。

2.の問題についてはRGB表色系の式(2.4)のLc=0、つまり

R + 4.5907G + 0.0601B = 0 ・・・(3.1)

を考えます。

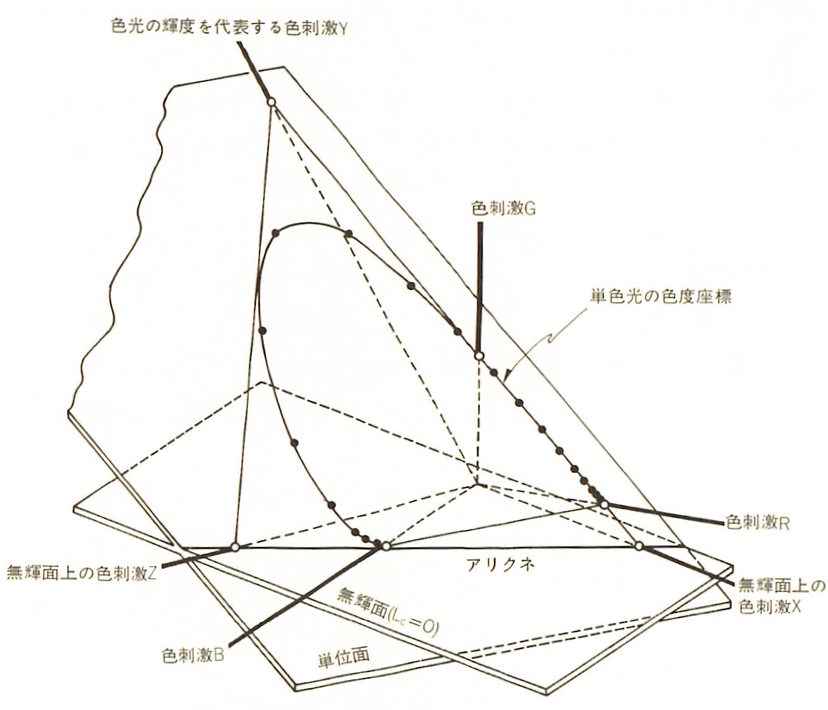

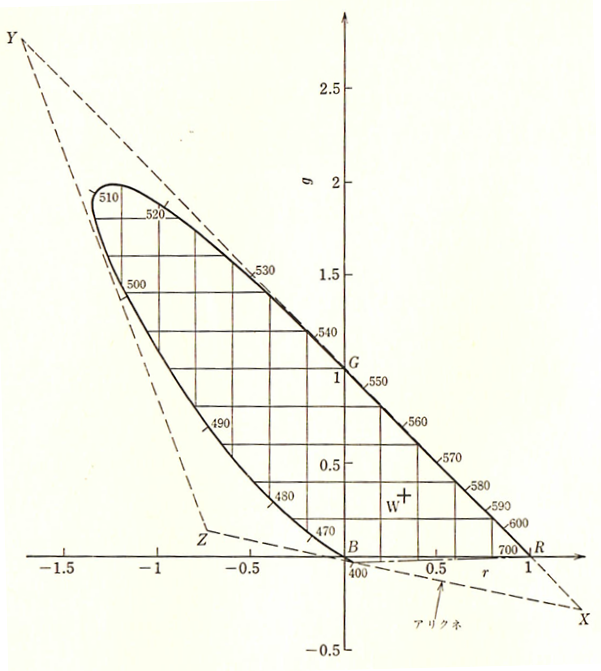

図-3.1 RGB表色系の単位面と無輝面との位置関係

(池田光男 色彩工学の基礎 朝倉書店(1980))

これは原点を通る平面の式で、Lc=0で輝度が0ですので、無輝面と呼ばれます。

無輝面と単位面の交線はアリクネ(alycne)と呼ばれ、2次元の色度図上にも直線

として表示されます。輝度がゼロの直線なので、無輝線です。

式(3.1)に R+G+B=1を代入し、Rをr、Gをgと書き換えて整理すると

0.9399r + 4.5306g + 0.0601 = 0 ・・・(3.2)

が得られます。これが無輝線の式です。

原刺激(X)(Y)(Z)のうち(X)と(Z)を無輝面上にとることにより、それらの原刺激の

輝度は0になります。明度係数をlx、ly、lzとすれば色光Cの輝度Lcは

Lc = lxX + lyY + lzZ ・・・(3.3)

となるため、

XYZ表色系での輝度は

Lc = lyY ・・・(3.4)

となります。三刺激値のうちYだけを知れば輝度が求められることになります。

式(3.3)は、以下のRGB表色系の式(2.4)に相当するものであり、

Lc = lrR + lgG + lbB ・・・(2.4)

X、Y、ZはXYZ座標系で色光Cを表した時の三刺激値です。

C(C) ≡ X(X) + Y(Y) + Z(Z) ・・・(3.5)

が成立します。また、XYZ表色系の等色関数を

![]()

とすると、以下のRGB表色系の式(2.18)

![]() ・・・(2.18)

・・・(2.18)

に対応して

![]() ・・・(3.6)

・・・(3.6)

が成立し、lx = 0、 ly = 0ですので、

![]() ・・・(3.7)

・・・(3.7)

となり、XYZ表色系の等色関数のうち、

![]()

は標準分光視感効率(比視感度)と一致します。

このようにしてXYZ表色系の原刺激が定められました。これを図-(3.2)と式(3.8)に

示します。

図-3.2 RGB表色系のRG色度図上のXYZ表色系の原刺激X、Y、Zの位置

(池田光男 色彩工学の基礎 朝倉書店(1980))

XとZは式(3.2)で示されるアリクネの上にとり、XとYを結ぶ線は700[nm]~560[nm]

のスペクトル軌跡を延長してできる直線上にあります。YとZを結ぶ線は504[nm]の波長の

ところでスペクトル軌跡にほぼ接するように決まりました。

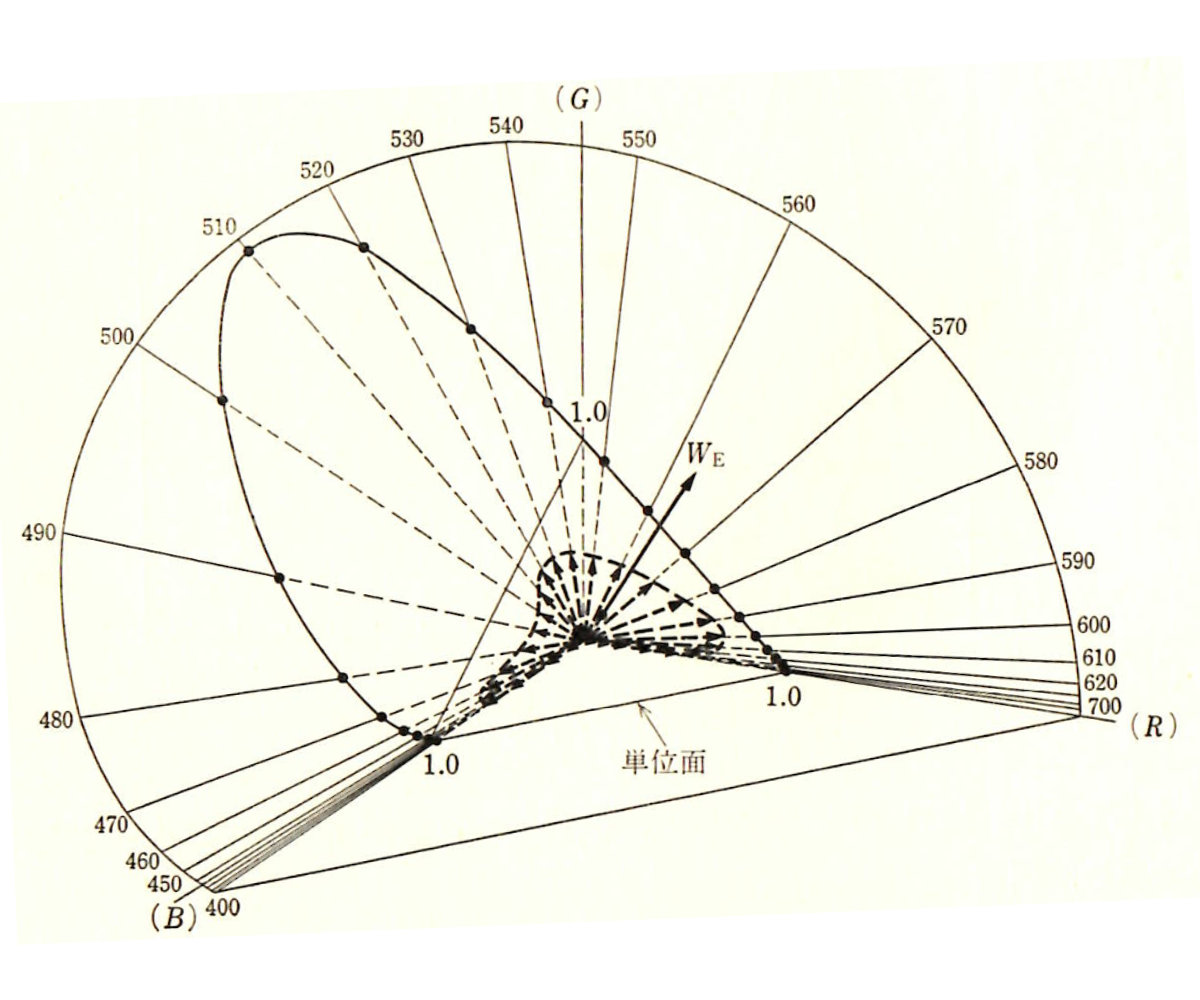

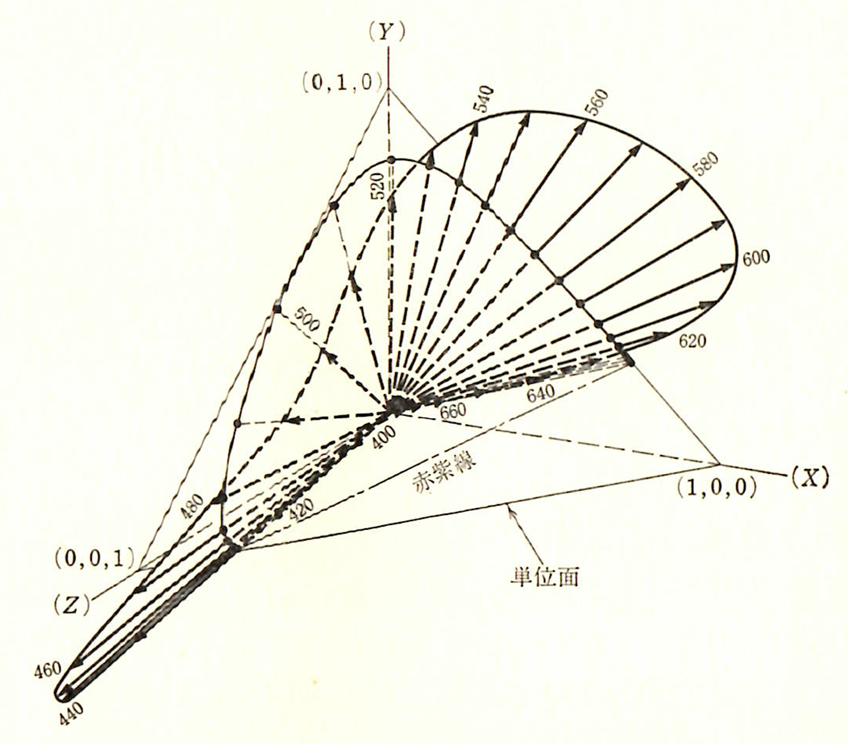

図-3.3 RGB表色系三次元色度座標と等エネルギースペクトル

(池田光男 色彩工学の基礎 朝倉書店(1980))

矢印は等エネルギースペクトル(長さは実際の2倍で表示)

(矢印の先端の座標は等色関数の座標)

Weは等エネルギー白色

黒点を結ぶ曲線は色度図におけるスペクトル軌跡

XYZ表色系の原刺激の(r,g,b)色度座標は以下の通りです。

X(1.2750, -0,2778, 0.0028)

Y(-1.7392, 2.7671, -0.0279) ・・・(3.8)

Z(-0.7431, 0.1409, 1.6022)

RGB表色系からXYZ表色系への変換

ある色光CはRGB表色系の三刺激値R、G、Bによって表されます。

C(C) ≡ R(R) + G(G) + B(B) ・・・(3.9)

また、式(3.5)より

C(C) ≡ X(X) + Y(Y) + Z(Z) ・・・(3.5)

であるので、色光Cの三刺激値R、G、Bが与えられたとき、X、Y、Zについて

次の式が成り立ちます。

X = XrR + XgG + XbB

Y = YrR + YgG + YbB ・・・(3.10)

Z = ZrR + ZgG + ZbB

式(3.10)の係数Xr~Zbの9個の係数を求めれば変換ができます。

色光CがX軸と一致するときは、Y = Z = 0であるので、この時のR、G、Bの値

は式(3.8)のXの座標で与えられています。従って、

1.2750Yr – 0.2778Yg + 0.0028Yb = 0 ・・・(3.11)

1.2750Zr – 0.2778Zg + 0.0028Zb = 0

となります。同様にCがY軸と一致するときとZ軸と一致するときは

-1.7392Xr + 2.7671Xg – 0.0279Xb = 0

-1.7392Zr + 2.7671Zg – 0.0279Zb = 0 ・・・(3.12)

-0.7431Xr + 0.1409Xg +1.6022Xb = 0

-0.7431Yr + 0.1409Yg +1.6022Yb = 0

です。

次の条件としてCが等エネルギー白色の場合、R=G=B、X=Y=Zですので、

Xr + Xg + Xb = Yr + Yg + Yb = Zr + Zg + Zb ・・・(3.13)

が成立します。さらにYを輝度と一致させるため、下記式(2.4)

Lc = R + 4.5907G + 0.0601B ・・・RGB表色系の(2.4)

の明度係数の関係から、

Yr + Yg + Yb = lr + lg + lb = 1 + 4.5907 + 0.0601 = 5.6508 ・・・(3.14)

となります。式(3.11)、式(3.12)、式3.13)、式(3.14)より、

Xr = 2.7689, Xg = 1.7517, Xb = 1.1302

Yr = 1.0000, Yg = 4.5907, Yb = 0.0601 ・・・(3.15)

Zr = 0.0000, Zg = 0.0565, Zb = 5.5943

が得られます。これらを式(3.10)に代入すると

X = 2.7689R + 1.7517G + 1.1302B

Y = 1.0000R + 4.5907G + 0.0601B ・・・(3.16)

Z = 0.0000R + 0.0565G + 5.5943B

となります。

これから色度座標x、y、zを求めるには、以下の式(3.17)に式(3.16)を代入して

x = X / (X + Y + Z)

y = Y / (X + Y + Z) ・・・(3.17)

z = Z / (X + Y + Z)

以下の式が得られます。

x = (2.7689R + 1.7517G + 1.1302B) / (3.7689R + 6.3989G + 6.7846B)

y = (1.0000R + 4.5907G + 0.0601B) / (3.7689R + 6.3989G + 6.7846B) ・・・(3.18)

z = (0.0000R + 0.0565G + 5.5943B) / (3.7689R + 6.3989G + 6.7846B)

ここで、RGBの色度座標の式

r = R / (R + G + B)

g = G / (R + G + B) ・・・(3.19)

b = B / (R + G + B)

を、以下のように変形して

R = r(R + G + B)

G = g(R + G + B) ・・・(3.20)

B = b(R + G + B)

とし、式(3.18)に代入して最終的に

x = (2.7689r + 1.7517g + 1.1302b) / (3.7689r + 6.3989g + 6.7846b)

y = (1.0000r + 4.5907g + 0.0601b) / (3.7689r + 6.3989g + 6.7846b) ・・・(3.29)

z = (0.0000r + 0.0565g + 5.5943b) / (3.7689r + 6.3989g+ 6.7846b)

が得られます。

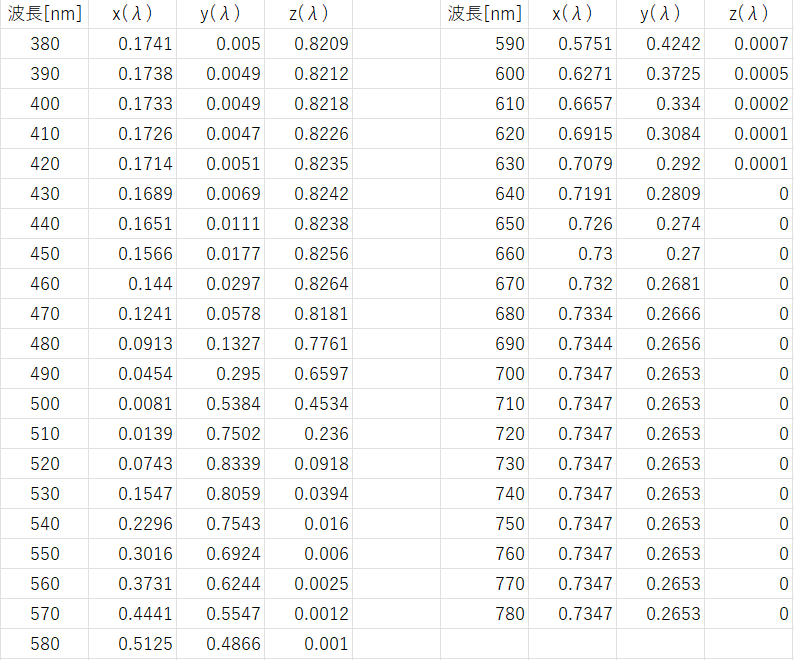

これにRGB表色系の色度座標を代入してXYZ表色系の色度座標x(λ)、y(λ)、z(λ)

を求めると以下の表のようになります。

図-3.5 XYZ表色系の色度座標

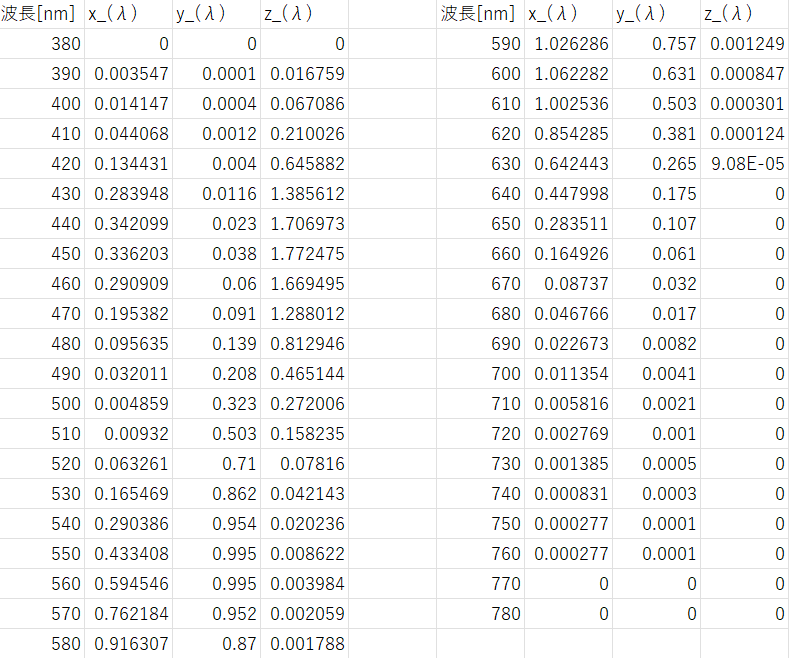

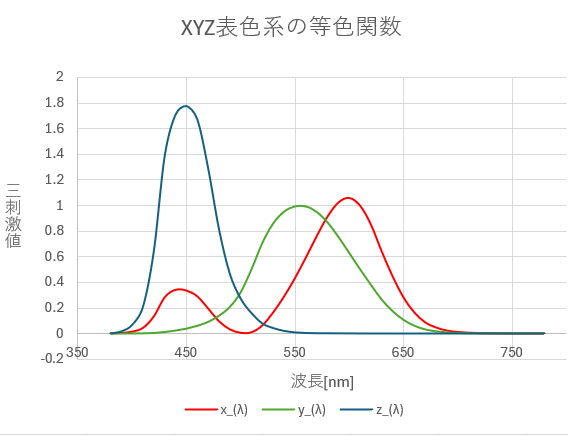

XYZ表色系の等色関数は色度座標から以下のように求められます。

x_(λ)、y_(λ)、z_(λ)を等色関数とします。

x_(λ) = ( x(λ) / y(λ) ) V(λ)

y_(λ) = V(λ) ・・・(3.30)

z_(λ) = ( z(λ) / y(λ) ) V(λ)

式(3.30)により計算すると以下の表のようになります。

図-3.6 XYZ表色系の等色関数

これをグラフに表示すると図-3.7になります。

図-3.7 XYZ表色系の等色関数のグラフ

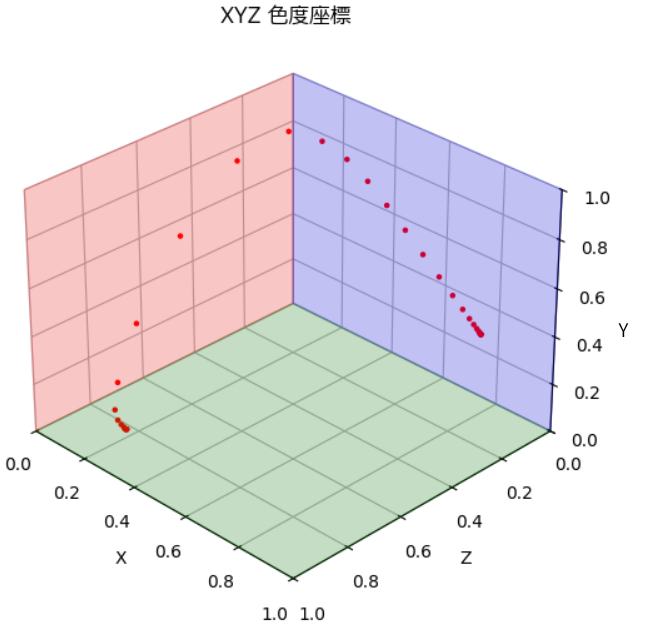

図-3.5 XYZ表色系の色度座標のデータを3次元表示すると図-3.8の

XYZ表色系色度座標の3次元表示グラフとなります。

図-3.8 XYZ表色系色度座標の3次元表示グラフ

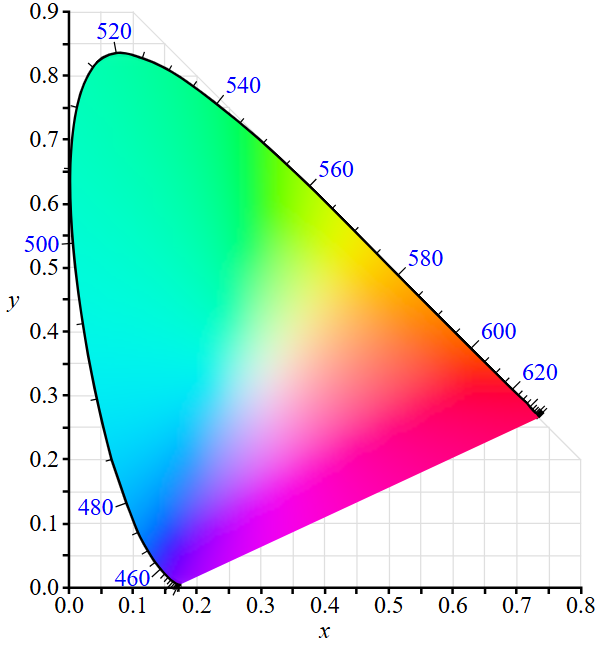

図-3.8のXYZ表色系色度座標の3次元表示グラフをXY平面に投影しxy色度図としてプロット

すると図-3.9のxy色度図になります。

図-3.9 xy色度図(CIE 1931 color space – Wikipediaより)

等色関数を使って等エネルギースペクトルを3次元表示すると図-3.10の矢印

のようになります。矢印と単位面との交点が色度座標で、この色度座標をXY平面

に投影したものが図-3.9のxy色度図です。

図-3.10 XYZ表色系三次元色度座標と等エネルギースペクトル

(池田光男 色彩工学の基礎 朝倉書店(1980))

矢印は等エネルギースペクトル。黒点を結ぶ曲線は

色度図のスペクトル軌跡を表します。

次は色々な分光分布から色度座標を求めます。